Siemens EDA Tech Forum 2025 Japan

2025年9月5日(金)開催

東京コンファレンスセンター・品川

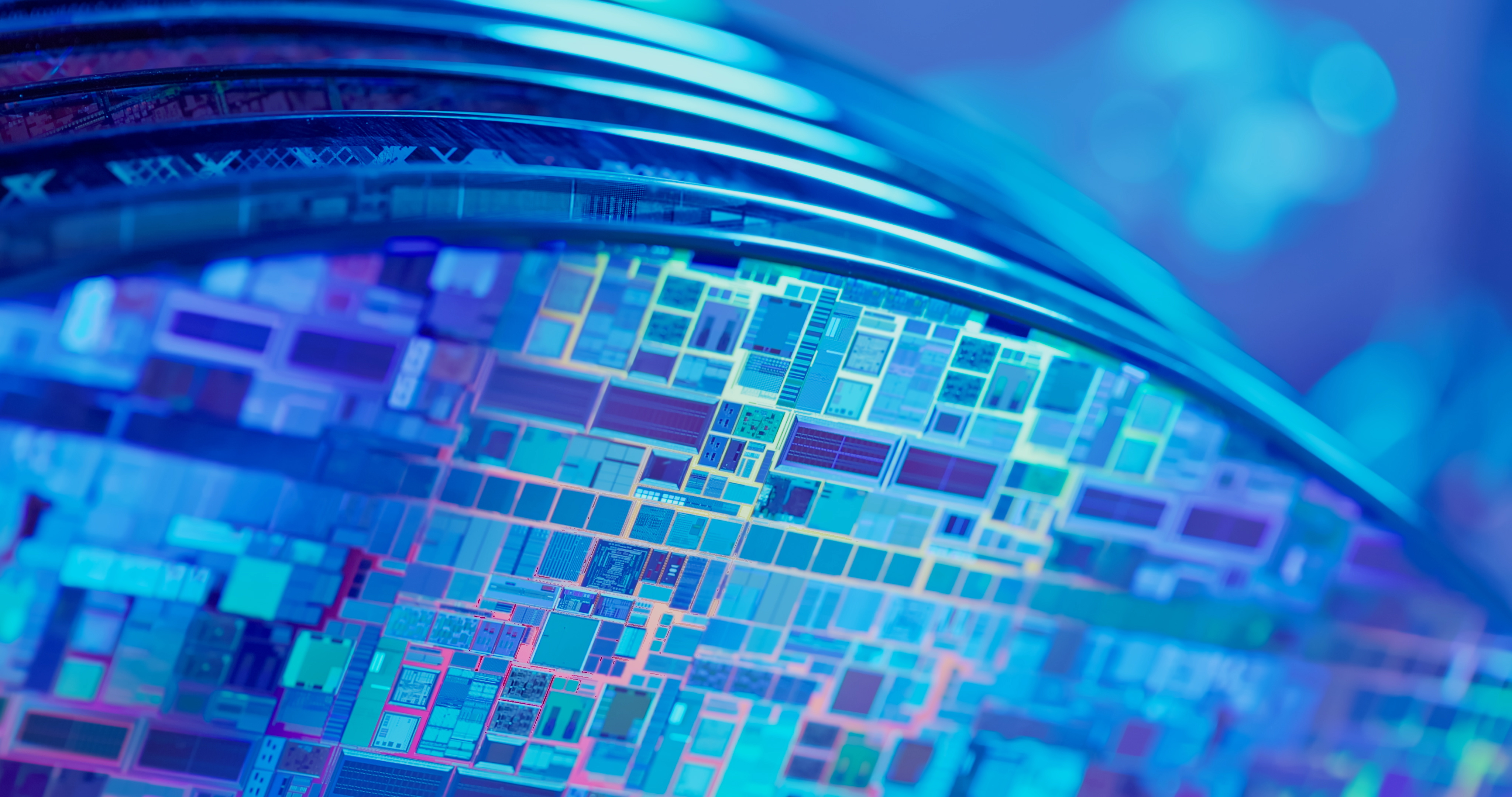

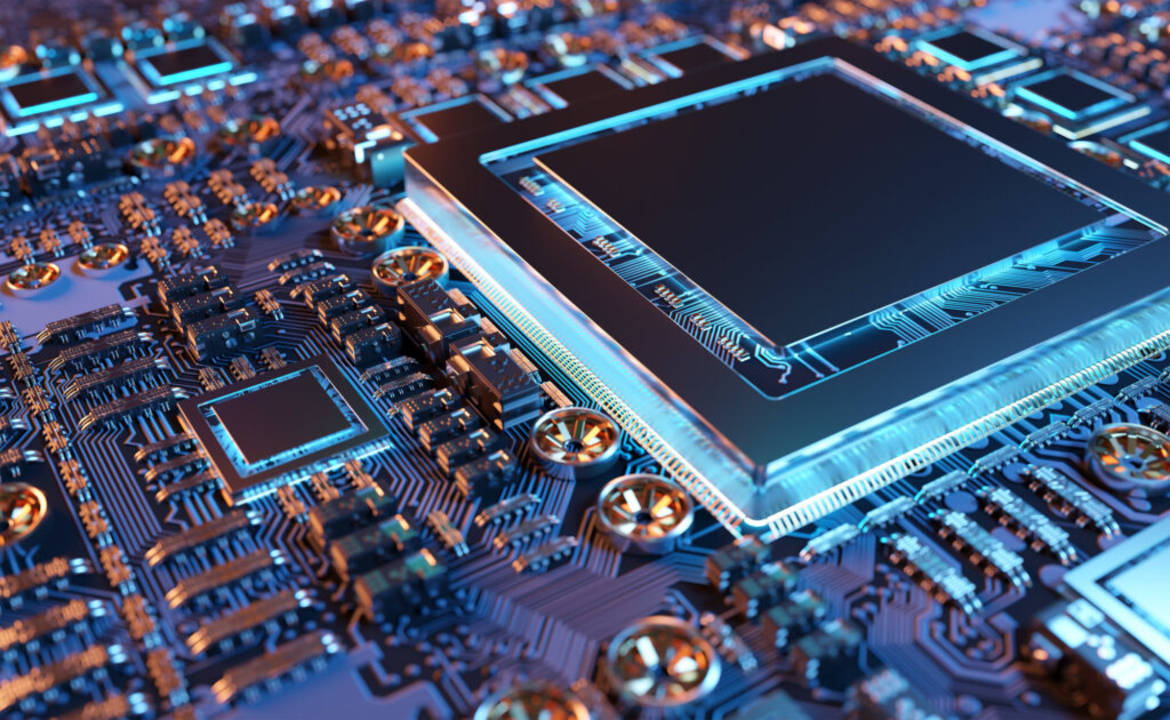

品質、安全性、信頼性の要件に応えつつ、進化を続けるテクノロジ、デザインの高密度化や複雑化、その他さまざまな設計課題に取り組む、シリコンシステムや電子システムの設計/開発に携わるすべてのエンジニアやマネージャーの方々と、最新の技術動向や事例、課題解決策を共有し合い、持続可能なビジネスの実現に向けた知見とネットワークを深めていくことを目指すテクニカル・イベントを開催いたします。

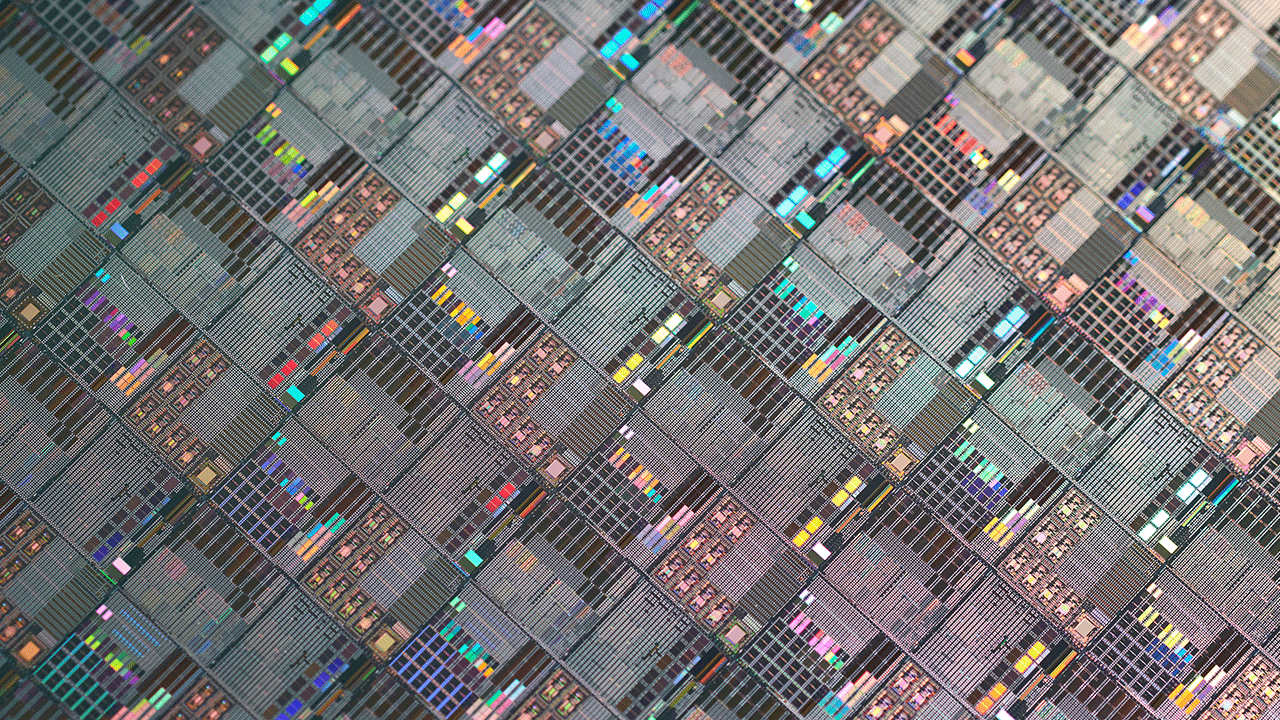

3D IC、チップレット、AIやML(機械学習)用チップ、ICパッケージングなどの先端分野の設計技術や手法から、電子システム設計における設計、解析、エレメカ連携などのマルチドメインでの協調開発、デジタルスレッドを活用した社内外におけるエコシステム構築まで、幅広い分野を取り上げます。皆様のご参加をお待ちしております。